前回は石田梅岩が説いた商人のあるべき姿、商人の道のことについてふれた。今回は江戸時代に「商人という存在」が生まれた背景についてふれてみる。

徳川家康が江戸に幕府を開いたのは慶長8年(1603年)、今から418年前であり、そこから250年も徳川の時代が永続したわけである。それは平和の時代の始まりでもあった。

徳川幕府は地方の大名に大幅な自治権を与えた半面、参勤交代によって江戸への参勤を義務化した(忠誠の証し、そして藩にお金を貯めさせない、力をつけさせない仕組みをつくったのである)。

その結果、中央集権の弊害も少なく、地方はそれぞれの発展を、中央と地方、地方と地方の交流をとげながら海運、陸運が飛躍的に発展した。経済の発展はモノの動き、すなわち流通と人の移動である。そして田畑が開墾され、地方の農産物も多様化した。

江戸時代の発展のもう一つは人口増加である。戦国時代の終わりの頃は日本の人口は約1,600万人だったといわれるが、120年後の享保の時代には3,200万人と2倍にもなったといわれる。これが経済発展の原動力になった。

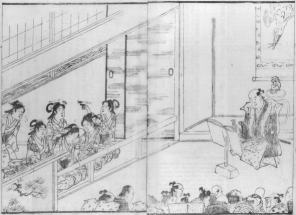

当時、全国の物産の多くは大阪に集まった。そこから江戸、京都という消費地に運ばれた。その時、ものの集散、配給の役割を務めたのが商人であった。貨幣経済の発達と共に「楽市」「楽座」と呼ばれるマーケットが生まれ、大阪の堂島や船場という商取引の町も生まれた。そこで西欧にみられる「市場経済メカニズム」が働くようになった。

このような社会では、商人たちはマーケットプライスにおける交換によって経済合理性のみで結ばれるために、お互いの関係は完全に対等の関係だ。士農工商のような階級制度は存在しなかった。あるとしたら「経済力の差」であった。

江戸幕藩体制は武士が中心であり、商人は蔑まれていたが、商業の進展にともなって商人たちの中に今日の現代思想に通じる「人間平等観」「個人主義」「市場主義」への意識などが芽生え始めていた。

そして江戸時代が進むにつれ、全国の物産が多様化するにつれ、米中心の経済は多様化した商品に対応するために貨幣中心の経済に転換せざるを得なくなり、そうなると身分的には最上位にあった武士階級も藩の財政においても個人の生活においても貨幣経済を握る商人の意向を無視できなくなった。

特に力をつけた商人は藩の「御用商人」としてとりわけ大きな存在となった。だが、山鹿素行のように「商人は利ばかり知って義を知らず」と言って、商人の存在を否定した学者なども出たという。

そうした中で石田梅岩は前回も書いたように自らが商人であったこともあり、商人の生き方に自信を与えるような「商人哲学」を説いた。その思想は江戸時代の商人のバックボーンになっていったのである。